需求,才是營銷的第一直覺。了解什麽是消費者真正的需求,才是這個時代營銷的制勝法寶。

什麽是營銷?

李叫獸想告訴你(nǐ),什麽刷爆朋友圈,打造第一品牌,寫營銷文案,那都(dōu)不叫營銷。所有的這些方式,都(dōu)隻是營銷活動,并非營銷本質。這就(jiù)好像你(nǐ)在度假,别人(rén)打電話(huà)問(wèn)你(nǐ)“在幹嘛”,你(nǐ)應該說(shuō)你(nǐ)在度假,而不是說(shuō)你(nǐ)正坐在一把椅子上。

第一個問(wèn)題:營銷是什麽?

我問(wèn)了身(shēn)邊很多人(rén),常見(jiàn)的答案有這些:

◆ 營銷是傳播,是利用傳播學技巧刷爆朋友圈;

◆ 營銷是品牌,是利用媒體(tǐ)力量塑造強勢品牌;

◆ 營銷是廣告,是做高效的推廣,比如(rú)怎麽做好百度的競價排名;

◆ 營銷是文案,是用精彩的文案打動消費者。

第二個問(wèn)題:營銷高手和非高手有什麽區别?

我也問(wèn)了身(shēn)邊的人(rén),常見(jiàn)的答案有這些:

◆ 營銷高手點子多;

◆ 營銷高手的文案厲害;

◆ 營銷高手性格外向;

◆ 營銷高手學習新事(shì)物的能力強。

這兩個問(wèn)題,就(jiù)勾勒出了大(dà)家對營銷的一般性理(lǐ)解。總結起來(lái),營銷似乎就(jiù)是一些聰明人(rén)通過一系列高明的技巧,讓企業品牌和産品獲得(de)高效傳播,被消費者廣泛知曉并引發消費的活動。

真的是這樣嗎(ma)?

需求,是營銷的第一直覺

我相(xiàng)信大(dà)家第一反應都(dōu)是發明了飛機(jī)的萊特兄弟。但(dàn)我認爲,是牛頓和伯努利,人(rén)類如(rú)果不理(lǐ)解重力,不理(lǐ)解流體(tǐ)力學,就(jiù)沒有辦法利用大(dà)自(zì)然的力量,發明出飛機(jī)翺翔天空。

這同樣适用于我們討(tǎo)論營銷。

因爲工(gōng)作的關系,我和很多企業的創始人(rén)和營銷負責人(rén)有過深度的交流,他(tā)們常常會提出一些問(wèn)題:

◆ 我明明做了很好的産品,鋪設了很好的渠道,打了很好的廣告,有了非常好的傳播,爲什麽産品無法像可(kě)口可(kě)樂那樣,真正形成強勢品牌,即使不打廣告,大(dà)家天然對它有需求呢(ne)?

◆ 我的産品質量很好,購(gòu)買過的用戶也非常歡迎,但(dàn)爲什麽我無論用什麽營銷方法,甚至大(dà)幅降價,都(dōu)沒有辦法實現明顯的增長呢(ne)?

◆ 我的産品很創新,很酷,感興趣的人(rén)很多,可(kě)爲什麽這些關注隻轉化出寥寥無幾的訂單呢(ne)?

我認爲他(tā)們的問(wèn)題都(dōu)觸及到了營銷最本質的問(wèn)題:需求。

營銷的定義非常很多,但(dàn)在我看來(lái)營銷的本質很簡單:研究如(rú)何通過滿足别人(rén)的需求,來(lái)達到自(zì)己的目的。

洞察用戶需求,是營銷的第一直覺。

我們每個人(rén)活在這個世界上都(dōu)有欲望和目的,但(dàn)我們要清楚一點,我們生(shēng)活在一個價值交易系統裡(lǐ),你(nǐ)的目的往往都(dōu)要依賴别人(rén)才能實現。

于是,營銷出現了,無論公司還(hái)是個人(rén)都(dōu)有營銷的需要,它的功能就(jiù)是讓别人(rén)對你(nǐ)的價值産生(shēng)需求。

那麽從(cóng)需求這個本質出發,我們再來(lái)審視營銷活動。我們寫文案、發微博、送紅(hóng)包、搞地推、讓别人(rén)掃一掃……這些花樣繁多的營銷方法的目的該是什麽呢(ne)?

需求三角

本節要點:

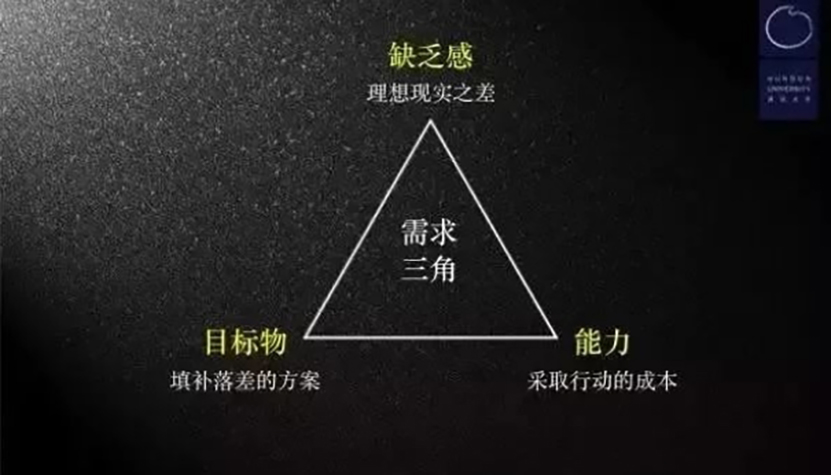

◆ 缺乏感、目标物與消費者能力,構成了至關重要的“需求三角”模型;

◆ 失敗的營銷,一定是沒有完成需求三角的構建;

◆ 優秀營銷人(rén)和平庸營銷人(rén)的根本區别在于:平庸者管理(lǐ)手段,優秀者管理(lǐ)需求。

用戶需求是一個我們經常挂在嘴邊的概念,聽起來(lái)沒有什麽高深的。

我們常見(jiàn)的需求的定義是,人(rén)們爲了滿足特定的需要形成對特定産品和服務的購(gòu)買能力。這句話(huà)很繞,似乎也沒什麽特别的啓發感。但(dàn)如(rú)果用心把這句話(huà)拆解掉,鑽進去(qù),裡(lǐ)面包含着一個關鍵的“需求三角”模型。

形成需求的第一階段是缺乏感。

所有的需求起源來(lái)自(zì)于某種缺乏,沒有缺乏需求不會形成。比如(rú)一個剛畢業的女(nǚ)大(dà)學生(shēng),可(kě)能覺得(de)背一個200塊錢的包包很好看了。

但(dàn)參加工(gōng)作後,發現同事(shì)背着幾千塊的包包,缺乏感就(jiù)出現了。實際上,缺乏感往往是被後天的營銷所影(yǐng)響而形成的。

所有的需求最終來(lái)自(zì)于一個缺乏感,那麽缺乏感是不是需求呢(ne)?當然不是,這還(hái)隻是一種感覺,最終沒有辦法形成購(gòu)買。

需求形成的第二個階段,需要一個明确的目标物。

因文化不同,因環境不同,因人(rén)不同,同一種缺乏,會指向不同的目标物。

還(hái)是剛才那個畢業的女(nǚ)大(dà)學生(shēng),她剛入職場缺乏存在感,她刷存在感的目标物可(kě)能是背更貴的包包,可(kě)能是追求更好的績效,也可(kě)能是和老闆建立更好的關系,這取決于她的價值觀。

缺乏感加上目标物,構成了動機(jī)。當我們幫助消費者構建出了動機(jī)時,我們的營銷就(jiù)成功了一大(dà)半了。但(dàn)還(hái)不夠。

需求形成的第三個要素,是消費者能力。

能力不僅僅指經濟上的支付能力,還(hái)有消費者的學習能力、信任成本等等。總之,營銷人(rén)在完成動機(jī)塑造後,要做的是給消費者賦能,讓消費者最終形成購(gòu)買。

很多産品圍觀群衆很多,叫好不叫座,往往問(wèn)題就(jiù)出在這個維度上。

缺乏感、目标物與消費者能力,它們構成了“需求三角”模型。

李叫獸的“需求三角”模型

所有需求的構成必須滿足這三要素,缺了其中任何一個角,最終需求都(dōu)無法形成。失敗的産品營銷,追根溯源往往都(dōu)是因爲需求三角沒有構建完成。

平庸營銷人(rén)和優秀營銷人(rén)的根本區别就(jiù)在于此。

平庸營銷人(rén)注重手段和技巧,比如(rú)引流的八大(dà)手段,怎麽樣在微信上注冊一個号,弄一個美女(nǚ)頭像,在附近加多少人(rén),之後推什麽産品。這些都(dōu)不是本質問(wèn)題。

優秀營銷人(rén)非常善于管理(lǐ)需求,他(tā)們擅長識别和利用需求的缺口,非常擅長。企業營銷需要有明确的戰略,而戰略來(lái)自(zì)于管理(lǐ)需求三角。

下面我們再深入解剖需求三角的三個要素,看看在工(gōng)作中怎麽具體(tǐ)使用它們。

缺乏感,是消費者的理(lǐ)想與現實之差。我們通俗的說(shuō)法是“痛點”。

要知道人(rén)是非常不喜歡改變的,對于改變很抵觸。對于消費者的改變,企業永遠(yuǎn)比消費者自(zì)己着急。爲什麽呢(ne)?因爲消費者不改變,企業的産品就(jiù)賣不出去(qù)。

那麽如(rú)何讓消費者改變呢(ne)?那就(jiù)必須讓産品和消費者的一個潛在缺乏感建立連接。

比如(rú)婚戀網站,他(tā)們的常見(jiàn)的營銷套路(lù)是利用别人(rén)來(lái)激發你(nǐ)的缺乏感。一個年(nián)輕人(rén),本來(lái)過得(de)好好的,每天上班下班,擠公交吃(chī)煎餅果子,也沒太多想法。

但(dàn)這時婚戀網站告訴他(tā),一個和你(nǐ)差不多的人(rén)都(dōu)結婚了,他(tā)各種條件(jiàn)甚至還(hái)不如(rú)你(nǐ)呢(ne)。

在這樣的營銷下,這個年(nián)輕人(rén)心理(lǐ)的落差被調動了出來(lái),缺乏感産生(shēng)了,他(tā)就(jiù)會想去(qù)填補這個落差,于是商業機(jī)會出現了。

現在大(dà)量兒童一對一跟外教學英語的機(jī)構也使用了類似的營銷策略。他(tā)們激發的父母的恐懼感——擔心自(zì)己的孩子不從(cóng)小學純正的英語,未來(lái)和同齡人(rén)競争就(jiù)落後了。

其實呢(ne)?我們問(wèn)問(wèn)自(zì)己,喬布斯8歲的時候就(jiù)開始學外語了嗎(ma)?真相(xiàng)不重要,重要的是激發缺乏感。

我們再舉一個可(kě)口可(kě)樂的例子。可(kě)口可(kě)樂誕生(shēng)時之所以會迅速風(fēng)靡,是因爲主打了健康概念。當時美國(guó)流行的酒精飲料,而人(rén)們也清楚酒精是不健康的,所以可(kě)口可(kě)樂的營銷概念是“偉大(dà)國(guó)家的無酒精飲料”,一下火(huǒ)了。

但(dàn)現在可(kě)口可(kě)樂也因爲高含糖量被貼上了不健康的标簽,用戶的需求下降了,怎麽辦?

它去(qù)年(nián)推出的新廣告叫做“享受這一刻”,鼓勵大(dà)家放(fàng)縱自(zì)己一下,别爲了長期的健康把眼前的日(rì)子過得(de)太苦。你(nǐ)看,用戶的缺乏感又被喚醒了。

所以,好的營銷一定要與用戶的缺乏感建立關聯。大(dà)部分(fēn)失敗的營銷和産品,是更多關注了企業自(zì)己的需求,沒有和别人(rén)的缺乏感聯系,從(cóng)而導緻最終需求沒有形成。

比如(rú)去(qù)年(nián)我做一個培訓,有一個學員(yuán)是做中醫推拿的,他(tā)營銷的點是“内病外治”。他(tā)這種傳遞方式對不對呢(ne)?其實我認爲是不對的。

爲什麽呢(ne)?我爲什麽需要内病外治,你(nǐ)給了我一個理(lǐ)由嗎(ma)?這類似于讓大(dà)家都(dōu)T恤反穿,你(nǐ)爲什麽反穿,沒有任何理(lǐ)由。

我幫他(tā)做了分(fēn)析,中國(guó)人(rén)有個根深蒂固的觀念是“是藥三分(fēn)毒”,所以我建議(yì)他(tā)把營銷方向改成“非藥療法”,這樣就(jiù)和消費者的安全感缺乏建立了聯系。

請(qǐng)大(dà)家務必記住,當你(nǐ)開啓一個營銷時,你(nǐ)的目标是消費者的需求增長。别人(rén)越需要你(nǐ),你(nǐ)的營銷就(jiù)越成功。

你(nǐ)需要不斷研究的是怎麽讓别人(rén)更需要你(nǐ),他(tā)的缺乏感在哪裡(lǐ),這就(jiù)是營銷。

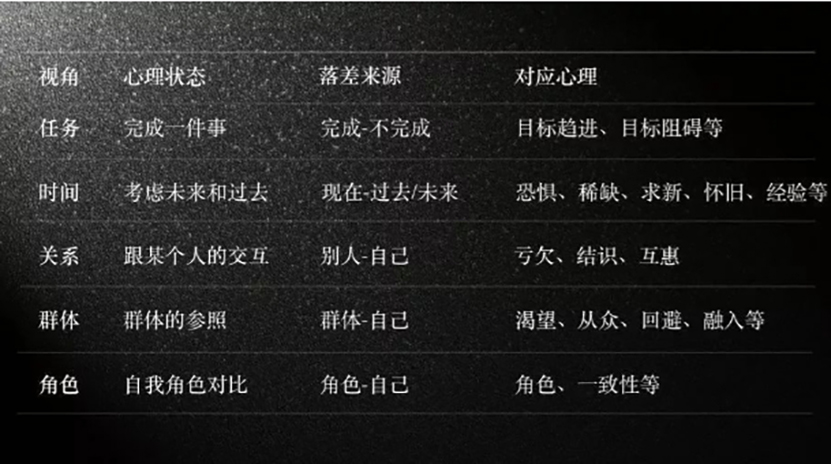

我們有沒有系統的方法來(lái)激發用戶的缺乏感呢(ne)?今天我首次發布一張我自(zì)己研發并經常使用的表格,我稱之爲消費者落差表。

李叫獸的“消費者落差表”

它按照(zhào)消費者觀察自(zì)我的視角進行分(fēn)類,5個視角涵蓋了全部消費者缺乏感的來(lái)源。下面我們一個個來(lái)看這五大(dà)視角。

任務的視角

把消費者看成一個處在任務中的人(rén),他(tā)的落差來(lái)自(zì)完成減未完成。

很多營銷的成功案例都(dōu)是來(lái)源于對消費者任務的分(fēn)解分(fēn)析。

消費者在使用你(nǐ)的産品過程當中面臨哪些任務?

他(tā)距離(lí)這些任務完成還(hái)差多少?

我如(rú)何通過滿足他(tā)的任務,然後來(lái)獲取他(tā)的支持?

比如(rú)一個内褲品牌的營銷文案是,花了十天時間,換了五輛(liàng)車,約了幾個咖啡廳,還(hái)有一秒就(jiù)見(jiàn)到女(nǚ)神了,結果發現卻穿了一個很low的男士内褲。

這是一個典型的約炮情境,營銷者利用了任務的目标阻礙,距離(lí)目标就(jiù)差那麽一點點,不能輸在内褲上,必須要補上。

另外一個典型的例子,是營銷在線貸款的文案。我們發現,在文案後面加一句話(huà),轉化率是翻倍的。什麽呢(ne)?“測你(nǐ)能貸多少”。這也是在任務情境中幫助用戶完善了決策閉環。很簡單,但(dàn)很有效。

時間的視角

一個人(rén)不僅僅生(shēng)活在任務中,還(hái)生(shēng)活在時間中。我們要用時光(guāng)機(jī)視角看一個人(rén),那麽他(tā)的落差來(lái)自(zì)現在減過去(qù)(或未來(lái))。

縱向看一個人(rén),對應的心理(lǐ)非常多,比如(rú)說(shuō)恐懼、稀缺感、求新、想嘗一點新鮮的事(shì)物,或者懷舊感。

這個視角不難理(lǐ)解,也常常被使用。比如(rú)2016年(nián)特别火(huǒ)的,1997年(nián)的單機(jī)遊戲《紅(hóng)色警戒》出手機(jī)版了,“用手機(jī)玩兒的都(dōu)是回憶”。

再比如(rú)尚德教育的營銷語:“曾經錯過大(dà)學,别再錯過本科(kē)”。這些都(dōu)是利用了人(rén)在時間坐标上産生(shēng)的情緒。

時間的視角要求我們對用戶做經驗分(fēn)析和預期分(fēn)析。

關系的視角

人(rén)都(dōu)是生(shēng)活在關系中的,我們需要用關系來(lái)定義自(zì)己,我們需要互相(xiàng)連接,在這個過程中也就(jiù)産生(shēng)了感情。缺乏感落差會由此産生(shēng),它的公式是自(zì)己減别人(rén)。

我是一個很拒絕生(shēng)硬推銷的人(rén),但(dàn)我曾經買過一個小姑娘向我推銷的玫瑰花,因爲她對我說(shuō):“你(nǐ)難道不應該給你(nǐ)的女(nǚ)朋友買一朵玫瑰花嗎(ma)?”你(nǐ)看,這就(jiù)是在關系中進行的營銷。

有一個約會軟件(jiàn),它的宣傳語是“發現正在喜歡你(nǐ)的人(rén)”。不是連接已經喜歡你(nǐ)的人(rén),而是找到身(shēn)邊将要喜歡你(nǐ)的人(rén)。它是爲你(nǐ)打開了建立新關系的可(kě)能。

這樣的例子還(hái)很多。

比如(rú)香港樓市低迷時,有一個房(fáng)地産商推出的宣傳策略是:孩子的童年(nián)隻有這幾年(nián),難道就(jiù)在香港的出租屋當中渡過嗎(ma)?

樓市低迷,你(nǐ)的宣傳功能和投資價值肯定都(dōu)沒有吸引力,但(dàn)這時候商家呼叫了關系資源,取得(de)了成功。

關系的視角要求我們做消費者的關鍵決策路(lù)徑分(fēn)析。

群體(tǐ)的視角

一個人(rén)除了在具體(tǐ)的關系中,還(hái)一定是某些群體(tǐ)的一部分(fēn)。這個群體(tǐ)更多是匿名的群體(tǐ)。

群體(tǐ)視角,是指人(rén)們考慮做某件(jiàn)事(shì)時,會參照(zhào)某一個群體(tǐ)。

比如(rú)滴滴的宣傳語“四個小夥伴三個用滴滴”,這就(jiù)利用了人(rén)的群體(tǐ)感,好像我不用滴滴就(jiù)不是“小夥伴”了。

人(rén)會參照(zhào)群體(tǐ)當中的行爲,他(tā)的落差來(lái)源于哪些群體(tǐ)有而我沒有,或者我有而群體(tǐ)沒有,對應的是渴望、從(cóng)衆、回避、融入等典型行動。這個視角的落差公式是群體(tǐ)減自(zì)己。

舉個例子,兩三百年(nián)前的德國(guó)皇帝,如(rú)何說(shuō)服民(mín)衆種土(tǔ)豆。土(tǔ)豆在當時歐洲民(mín)衆當中是非常low的食物,很難說(shuō)服别人(rén)種植。

德皇采取的方法不是宣傳土(tǔ)豆有多好,而是頒布一個法律宣布平民(mín)不能吃(chī)土(tǔ)豆,貴族才能種才能吃(chī),并派一些士兵(bīng)鎮守貴族的土(tǔ)豆種植園。

然後國(guó)王慢(màn)慢(màn)放(fàng)松了法律限制,最終解除了這個法律,所有人(rén)都(dōu)開始種土(tǔ)豆,土(tǔ)豆普及了。

這就(jiù)是利用了普通民(mín)衆對于貴族生(shēng)活的渴望和參考,利用了群體(tǐ)的力量。

角色的視角

角色是什麽呢(ne)?角色就(jiù)是消費者自(zì)我,是他(tā)心理(lǐ)上認同的那個自(zì)我。這個自(zì)我和真實的自(zì)我是有落差的。這個視角的公式是角色減自(zì)己。

我在管理(lǐ)團隊時,就(jiù)常常運用角色方法。

比如(rú)一個項目進度落後了,我不會直接指責項目負責人(rén),而會說(shuō):“作爲一個項目的負責人(rén),那麽你(nǐ)現在的這種行爲,顯然是不對的。”這樣就(jiù)激活了他(tā)的角色感,他(tā)不但(dàn)不會對抗,他(tā)的能量還(hái)會變強。

我觀察身(shēn)邊的商業,角色營銷最成功的恐怕就(jiù)是孕婦防輻射服。其實稍有科(kē)學知識就(jiù)知道,手機(jī)電腦的輻射危害是很小的,根本對胎兒沒有什麽危害。

但(dàn)爲什麽防輻射服還(hái)是會暢銷呢(ne)?本質上,這就(jiù)是角色需求。孕婦希望通過它告訴人(rén)們:我是孕婦,大(dà)家應該照(zhào)顧我。

所以,我們營銷人(rén)在看消費者時,要考慮他(tā)是誰,他(tā)的自(zì)我認知是什麽?典型句式是:作爲一個啥啥,你(nǐ)應該怎樣怎樣。

比如(rú)一個電商的成功營銷案例,做了一個動态創意,每個人(rén)點開自(zì)己的鏈接,都(dōu)會出現一句話(huà):N歲之後别再穿便宜貨了。N是這個人(rén)的實際年(nián)齡。這個角色營銷創造了很高的轉化率。

以上是最典型的5種消費者缺乏感的來(lái)源。

請(qǐng)大(dà)家一定記住,營銷人(rén)永遠(yuǎn)都(dōu)在用消費者的眼睛看世界,我們要懂(dǒng)得(de)消費者,能夠洞察他(tā)們的缺乏感,缺什麽補什麽,有的放(fàng)矢才是好營銷。

目标物

本節要點:

◆ 消費者需要營銷者下達清晰的指令,才會形成消費;

◆ 營銷必須提供與缺乏感準确匹配的目标物,在這個問(wèn)題上,我們常犯3種錯誤;

◆ 營銷人(rén)永遠(yuǎn)在發現已經存在的事(shì)實,而非發明尚不存在的認知。

我們解決了激發缺乏感的問(wèn)題,但(dàn)缺乏感隻是一種感覺,一種很難受的感覺,并沒有形成消費動機(jī)。這時還(hái)需要有明确的目标物。

形成需求的第二個要素是目标物。它是填補缺乏感的解決方案,是推動消費者決策的具體(tǐ)行動目标。

這裡(lǐ)要引入一個心理(lǐ)學概念,叫做執行意向。我們怎樣才更有可(kě)能推動别人(rén)去(qù)做一件(jiàn)事(shì)情呢(ne)?就(jiù)是把這個行動說(shuō)得(de)越明确,越形成明确的目标物,那麽行動達成的概率越高。

在營銷上,我們認爲,消費者往往需要營銷者下達清晰的指令,才會形成消費。

當你(nǐ)給消費者提供的目标物不明确,或不符合他(tā)的認知時,消費者沒有辦法形成非常具體(tǐ)的行動,也沒有辦法形成動機(jī)。

比如(rú)有這樣一個手表的廣告:“不在乎天長地久,隻在乎曾經擁有。”創作了缺乏感嗎(ma)?創造了。我看了非常感動,就(jiù)差痛哭流涕了。

但(dàn)感動完了之後完了,沒了下一步,因爲我不知道這個缺乏感和買手表有什麽關系,沒有辦法形成動機(jī)。

我在這裡(lǐ)想強調一下營銷和藝術(shù)的區别,廣告圈很多朋友很容易把二者混淆。藝術(shù)不在乎目的,在乎的是自(zì)我表達,所以它能創造情感上的缺乏感,把人(rén)感動,就(jiù)夠了。

但(dàn)營銷是工(gōng)具,是企業成功的工(gōng)具,所以它必須能夠指向匹配的目标物。

這裡(lǐ)我用了“匹配”這個詞,因爲我們在日(rì)常觀察中,看到絕大(dà)部分(fēn)企業最經常犯的錯誤是就(jiù)是目标物體(tǐ)和缺乏感在消費者認知中不匹配,他(tā)提供的目标物和提供的缺乏感完全沒有關系。

舉兩個有點搞笑(xiào)的例子。

第一個是一個男士内褲。它的文案大(dà)概的意思是商界精英彰顯紳士風(fēng)度。我總覺得(de)作爲一個商界精英,體(tǐ)現風(fēng)度的重要方式并不是把内褲展露給别人(rén)去(qù)看,這樣好像不大(dà)好,是吧(ba)?

另一個是在京東商城(chéng)上看到的一個品牌熱(rè)水器的宣傳文案,“改變世界,颠覆你(nǐ)的生(shēng)活”。我實在不知道一款熱(rè)水器能怎樣改變世界。除了奇怪之外,有誰會相(xiàng)信呢(ne)?

目标物和缺乏感的匹配一定要可(kě)信,才能形成動機(jī)。營銷者的任務是發現其中真實的關聯,并把大(dà)家内心想說(shuō)的話(huà)說(shuō)出來(lái),把實話(huà)說(shuō)出來(lái)而已。

在目标物與缺乏感的匹配上,我們常犯的錯誤有3種。

目标物過小,而缺失感很大(dà)

有個智能鋼琴公司,定位是智能樂器老師(shī)。他(tā)們認爲自(zì)己的鋼琴與一般鋼琴不同,他(tā)們的軟件(jiàn)能夠提示哪些曲子彈得(de)對,哪些不對。

但(dàn)你(nǐ)會發現,這個定位目标過大(dà)。它要滿足的是找老師(shī)的需求,但(dàn)其實産品做不到。所以後來(lái)調整了定位,改爲智能陪練,消費者對他(tā)的要求降低了。企業把缺乏感調小了,目标物恰好可(kě)以滿足。

目标物過大(dà),而缺失感很小

人(rén)們使用電動牙刷真實原因,是什麽呢(ne)?便捷性,你(nǐ)不用自(zì)己動,它自(zì)己就(jiù)會動。但(dàn)這樣推廣,發現轉化率并不高。

所有主打便捷性的産品往往非常難以推廣,爲什麽呢(ne)?

因爲便捷的這種消費者價值是長期積累的,可(kě)能刷幾百次牙,才能夠覆蓋到你(nǐ)買電動牙刷額外支付的成本。它提供的缺乏感很小。

電動牙刷最終主打的訴求是刷你(nǐ)刷不到的那些地方,這是更大(dà)的一個缺乏感,傳統上我們用牙刷很難滿足,于是解決了匹配問(wèn)題,銷售轉化有了很大(dà)的提升。

目标物與缺失感連接不當

一個典型案例是果醋。

因爲這種飲料是發酵飲料,有點酸,所以開始商家給它起名叫果醋。但(dàn)在大(dà)部分(fēn)消費者眼中,醋不是解決渴的解決方案,目标物和缺失感并不匹配,所以銷售效果不佳。後來(lái),也得(de)商家把果醋改成了發酵果汁,銷量有了明顯提升。

不知道在上面三個案例中,你(nǐ)是否看出了解決目标物與缺乏感匹配陷阱的門(mén)道。那就(jiù)是對目标物重新歸類,更換它所要填補的缺乏感。

一個産品可(kě)以滿足不同的缺乏感,比如(rú)保險,既可(kě)以解決你(nǐ)的健康保障問(wèn)題,也可(kě)以滿足你(nǐ)扮演好父親、好丈夫的關系需求。

那麽什麽是最恰當的匹配呢(ne)?是恰好符合人(rén)們認知的匹配。缺乏感受人(rén)性的影(yǐng)響,目标物受文化的影(yǐng)響,文化其實就(jiù)是我們對一些東西的既有認知。

所以,請(qǐng)一定記住,營銷人(rén)永遠(yuǎn)在發現已經存在的事(shì)實,而非發明尚不存在的認知,你(nǐ)是一個發現者,不是一個發明家。

消費者的能力

本節要點:

◆ 把動機(jī)最終轉化成需求,消費者的能力是最後一道關口;

◆ 營銷人(rén)需要給消費者“賦能”,讓消費者更有能力做出最後的消費決策;

◆ 消費者面對6大(dà)成本,賦能方式各不相(xiàng)同。

現在消費者已經有動機(jī)了,還(hái)缺的就(jiù)是能力了。

我們發現在營銷史上存在着大(dà)量這樣的問(wèn)題,就(jiù)是消費者非常的心動,但(dàn)是最終卻沒有購(gòu)買。那是因爲什麽呢(ne)?因爲消費者采取改變的成本太高了,從(cóng)而超過了意願。

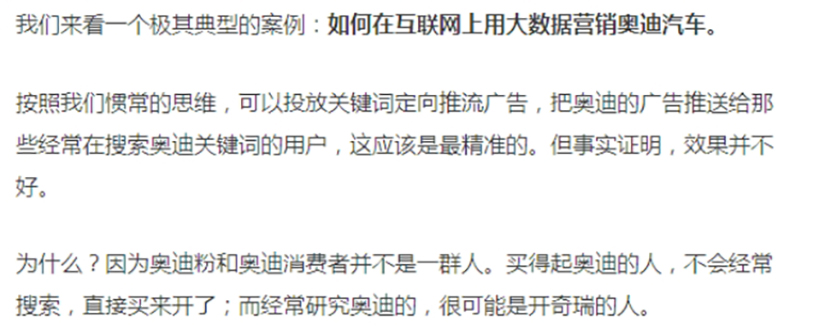

所以,更好的營銷策略應該是,根據大(dà)數據對人(rén)的收入做一個分(fēn)類,給一定收入水平線上的人(rén)推送奧迪,而給經常搜索奧迪的人(rén)推送奇瑞,是更高效的營銷方案。

從(cóng)動機(jī)到購(gòu)買之間,有一道并不容易翻越的山(shān)梁,就(jiù)是消費者自(zì)我改變要付出的成本。

這個成本往往不是金錢成本,金錢成本隻是其中的一種,還(hái)有非常多其它成本擋在形成購(gòu)買的路(lù)上。後面我會稍作展開分(fēn)析。

要跨越成本門(mén)檻,把動機(jī)最終轉化成需求,營銷人(rén)應該做的是給消費者賦能。如(rú)何讓消費者更有能力,降低消費者決策成本,讓消費者更加便利做出選擇,這些都(dōu)是賦能。

我們在營銷上另外一個常犯的錯誤是,本該給消費者賦能,而卻把勁兒用錯了方向,不停去(qù)提高消費者的動機(jī)。

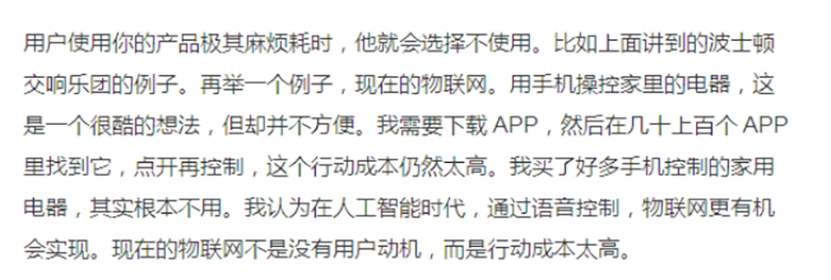

一個案例是波士頓交響樂團怎樣提高當地人(rén)對交響樂的需求量。他(tā)們原本用了很大(dà)的力量去(qù)進行交響樂的普及教育,提高興趣,但(dàn)效果不佳。

後來(lái)通過調研,他(tā)們發現很多人(rén)有興趣,但(dàn)沒有轉化成需求,是能力問(wèn)題,不是動機(jī)問(wèn)題,原來(lái)交響樂團的位置不好找,而且停車很不方便。

于是交響樂團改造了停車場,并提供了導航服務,于是銷量大(dà)幅提高。

我們下面就(jiù)來(lái)看看影(yǐng)響需求最終形成的6大(dà)消費者成本,已經營銷人(rén)應該如(rú)何賦能。

金錢成本

這是大(dà)家最熟悉的成本,能夠靠減少消費者的金錢成本創造新的市場機(jī)會。福特汽車就(jiù)是因爲大(dà)幅降價實現了普及。常見(jiàn)的策略很多,如(rú)促銷、臨時試用等等,大(dà)家很熟悉,我不再多說(shuō)。

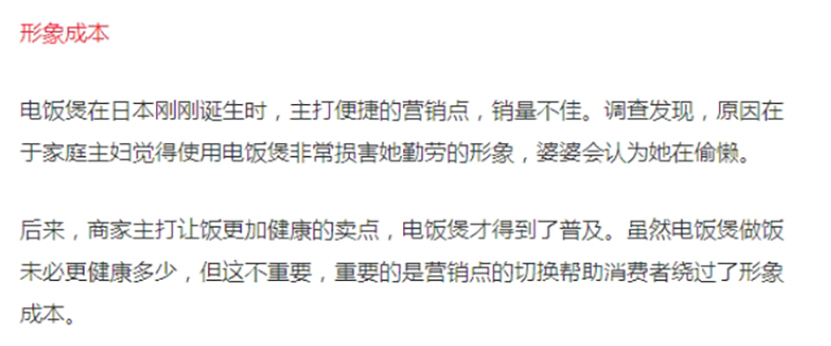

消費者往往不能把自(zì)己真實的消費原因說(shuō)出來(lái),營銷人(rén)就(jiù)要懂(dǒng)得(de)用戶的這個心理(lǐ)。

再比如(rú)奔馳車的消費者,他(tā)購(gòu)買的真實動機(jī)是爲了面子,爲了社會尊貴感。但(dàn)是奔馳沒有一句标語說(shuō)買我是爲了裝逼,絕大(dà)部分(fēn)奔馳的廣告是在講自(zì)己的性能。這也是照(zhào)顧消費者的形象風(fēng)險。

行動成本

學習成本

爲什麽呢(ne)?因爲高爾夫球太難學了,打中那個小球太難了,學習成本太高。所以這個廠(chǎng)商就(jiù)開發了一種大(dà)頭的高爾夫球杆,不需要怎麽學習就(jiù)能打中球,也成功逆襲了市場。

健康成本

消費者感知到使用某産品對健康産生(shēng)了危害,這也會構成很高的成本。

早年(nián)我有一個做理(lǐ)财的客戶,主打收益率“7%”,投了非常多的信息流廣告,轉化率都(dōu)不好。怎麽解決?很簡單,文案上加了一個“樂視、聯想第一輪投資”,這就(jiù)大(dà)幅度提升了轉化率。我們用增加信任背書(shū),降低了消費者的決策成本。

以上我們比較詳細地剖析了“需求三角”,我再強調一下,它非常關鍵,而且非常複雜,需要我們營銷人(rén)反複去(qù)練習使用,經過長時間的刻意練習,才能夠真正掌握。